7年後のAPEC、日本は「おもてなし」で終わらせるな

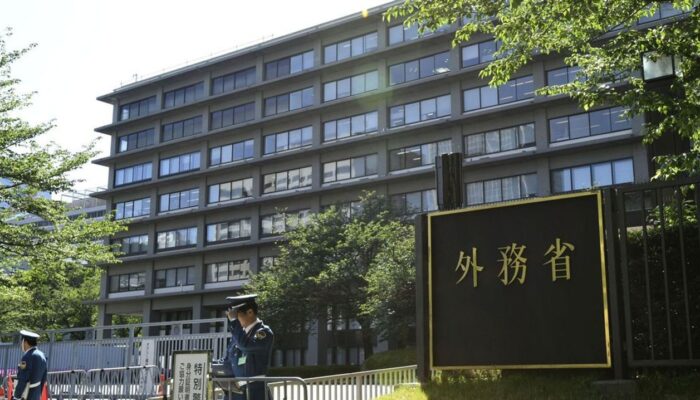

このほど、日本が2031年のAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の議長国に決定したとの報があった。表面的には、日本の外交的プレゼンスを示す好機であり、歓迎すべきニュースと受け止められがちだ。しかし、我々はこの決定を手放しで喜ぶのではなく、むしろ7年後という未来を見据え、国家としての覚悟を問うべきである。

単に国際会議を無事に「開催する」ことだけが目的ならば、それは税金の無駄遣いでしかない。重要なのは、議長国という立場を最大限に活用し、いかにして日本の国益を追求し、アジア太平洋地域の秩序形成を主導するかである。

様変わりした国際情勢 – 2010年の幻想を捨てよ

我が国が前回APEC議長国を務めたのは2010年、横浜でのことだった。当時はまだ、中国を国際経済の枠組みに取り込むことで、かの国が「責任ある大国」へと変貌するのではないかという淡い期待が、西側諸国にかろうじて残っていた時代である。経済連携こそが平和と繁栄の礎であるという、ある種のおめでたい「グローバリズム」が支配的だった。

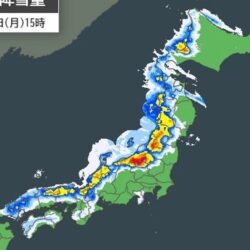

しかし、2031年を展望する現在、その風景は一変した。中国は経済力を背景に軍事的な覇権をあからさまに追求し、台湾有事の懸念は日増しに高まっている。経済と安全保障は不可分であるという「経済安全保障」の概念は、もはや常識となった。ロシアによるウクライナ侵攻は、力による現状変更が現実の脅威であることを全世界に突きつけた。

このような状況下で開催されるAPECは、もはや単なる貿易振興の会議であってはならない。自由、民主主義、法の支配といった価値を共有する国々が連携し、権威主義国家の挑戦に対抗するための戦略的な舞台とならなければ意味がないのだ。

議長国・日本が果たすべき3つの責務

では、日本は何をすべきか。少なくとも以下の3点は、議長国として断固として追求すべき課題である。

-

「自由で開かれたインド太平洋」の具現化

岸田政権が掲げる「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」は、しばしばスローガン倒れだと揶揄される。2031年のAPECは、この構想に具体的な経済的ルールという骨格を与える絶好の機会だ。米国が離脱したTPP(環太平洋パートナーシップ協定)を、粘り強い交渉の末に「CPTPP」としてまとめ上げた日本の主導力を再び発揮すべき時である。質の高い貿易・投資ルール、デジタル経済におけるデータ流通の信頼性確保、そして経済的威圧への対抗措置などを議題の中心に据え、APECを単なる関税引き下げの協議体から、ルールに基づく秩序を守るための枠組みへと昇華させねばならない。 -

不公正な貿易慣行との対峙

特定の国、すなわち中国による不透明な産業補助金、知的財産権の侵害、そして国営企業を通じた市場の歪曲行為は、自由で公正な経済活動を著しく阻害している。これまでのAPECでは、全体の融和を重んじるあまり、こうした問題への踏み込みが甘かった。しかし、議長国日本は、これらの問題を真正面から取り上げる勇気を持たねばならない。加盟国の全会一致が原則のAPECにおいて、困難な道であることは承知の上だ。だが、この問題から逃げ続けるならば、APECの存在意義そのものが失われるだろう。 -

「同志国」との連携強化

APECには中国やロシアも加盟している。全ての加盟国と足並みをそろえることは不可能だ。であるならば、議長国として全ての国に良い顔をする必要はない。むしろ、日米豪やASEANの主要国など、価値観を共有する「同志国」との連携を深め、議事進行を戦略的にリードすることが求められる。経済をテコに、地域の安全保障環境を安定させるという強い意志を示すべきだ。

問われる日本の国家意思

7年という時間は、長いようで短い。2031年に日本がどのような国家ビジョンを世界に示せるのか、その準備は今から始まっている。懸念されるのは、現在の政治にその気概があるかだ。とかく「おもてなし」や「会議の円滑な運営」といった、末節に関心が向きがちだが、それでは世界から尊敬される国家にはなれない。

2031年のAPECは、日本の国力が試される重要な試金石である。ただの「良きホスト国」で終わるのか、それともアジア太平洋の未来を切り拓く「指導国家」としての役割を果たすのか。その岐路に我々は立っている。7年後の日本が、国際社会の厳しい現実を直視し、国益をかけた断固たる外交を展開できる国であることを、心から願うものである。

————-

ソース