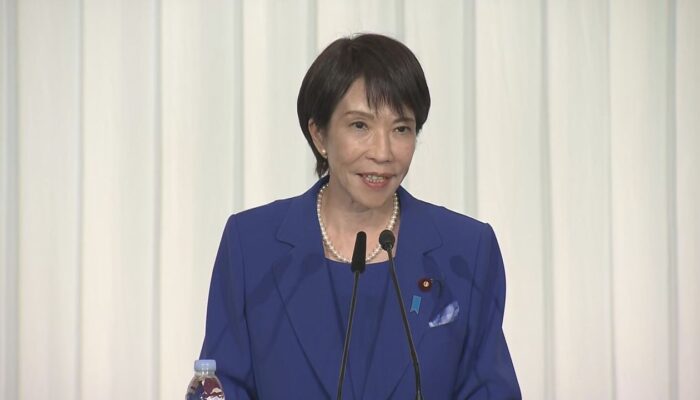

【高市新総裁】「連立拡大」は諸刃の剣。日本の未来を託すに足る覚悟はあるか。

ついに高市早苗新総裁が誕生した。その所信表明で語られた「連立政権の拡大」という言葉に、期待と一抹の不安を覚えたのは私だけではあるまい。長年、我が国の進路を歪めてきた「ねじれ」を解消し、国家の重要課題を前進させるための強力な布陣を築こうというその意欲は、高く評価したい。しかし、その先に待ち受けるものが、真の国益に適う「保守大連立」なのか、それとも理念なき「野合」なのか。我々は冷静に見極めねばならない。

自公連立の「限界」という現実

まず直視すべきは、長きにわたる自公連立がもたらした功罪、特に「罪」の部分である。平和と福祉を掲げる公明党は、確かに政権の安定に寄与してきた側面はあろう。だが、こと国家の根幹に関わる安全保障や憲法改正において、彼らが常に「ブレーキ役」として振る舞い、我が国の主権と独立を全うするための決断を遅らせ、骨抜きにしてきた事実は断じて看過できない。

敵基地攻撃能力の保有に関する議論の混乱、スパイ防止法制定への消極姿勢、そして何より、憲法改正議論そのものに対する抵抗。これらは全て、自民党が公明党に「配慮」した結果である。高市総裁が目指す「強く、誇りある日本」の実現のためには、この構造的欠陥から脱却することが不可欠だ。その意味で、連立の枠組みを拡大し、公明党の影響力を相対的に低下させようという発想は、戦術として正しい。

「改憲勢力」結集への期待

連立拡大の相手として名前が挙がるのは、日本維新の会や国民民主党だろう。特に維新は、憲法改正や安全保障政策において自民党保守派と親和性が高く、かねてより連携を期待する声が大きかった。彼らを正式に政権の枠内に取り込むことができれば、衆参両院における「改憲勢力」は盤石となり、国民投票の発議が現実的な政治日程に上る。

また、国民民主党も、現実的な安全保障政策や、エネルギー政策の重要性を理解する勢力だ。イデオロギー闘争に明け暮れる旧来の野党とは一線を画す。これらの政党と連携し、真に国益を追求する政策連合を形成できれば、長年停滞してきた日本の政治は、ようやく次なるステージへと進むことができるだろう。高市総裁の構想は、この「国家再興」への力強い一歩となる可能性を秘めている。

理念なき「数合わせ」に堕してはならぬ

しかし、我々は手放しでこれを歓迎することはできない。連立拡大が、単なる「議席の数合わせ」に堕した時、それは国家にとって悲劇以外の何物でもないからだ。

維新が掲げる「道州制」は、果たして我が国の歴史と伝統に根差した統治機構と言えるのか。行き過ぎた地方分権は、中央政府の求心力を削ぎ、国家の一体性を損なう危険はないか。国民民主党の支持母体である労働組合との関係は、国益を最優先すべき安全保障や経済政策において、足枷とならないか。

高市総裁に問いたい。連立を組むにあたり、何を「譲れない一線」とするのか。国家観、歴史観、そして皇室への敬意。これらの我が国の根幹を成す理念において、わずかでも妥協するならば、その連立は砂上の楼閣に過ぎない。数を頼みに権力を維持することだけが目的の「大連立」が、かつて国民の期待を裏切り、政治不信を増幅させた悪夢を忘れてはならない。

高市総裁に求められる「不動の国家観」

高市新総裁の真価が問われるのはこれからだ。連立拡大という「戦術」に目を奪われることなく、日本の国体を守り、国民の生命と財産、そして領土・領海・領空を断固として守り抜くという「戦略」を見失ってはならない。

そのためには、まず自民党自身が、本来の保守本流の理念を再確認し、党内の一枚岩を固めることが先決である。その上で、同じ価値観と危機感を共有する勢力と、真の「政策本位」で連携すべきだ。安易な妥協を排し、時には孤立を恐れず、国家百年の計のために正しいと信じる道を突き進む。その覚悟とリーダーシップこそ、我々が高市総裁に託したものである。

「連立拡大」の先に、強くしなやかな日本の未来が拓かれるのか、それとも理念が溶解した混乱が待つのか。その全ては、高市総裁の双肩にかかっている。我々国民は、その一挙手一投足を、厳しい目で見守っていく。

————-

ソース