【論考】気象庁会見に観る、国家の責務と国民の覚悟

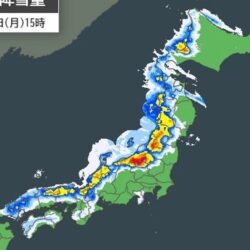

本日、津波注意報が発令され、気象庁による緊急記者会見が中継された。画面に映し出される緊迫した表情の担当官、そして繰り返し伝えられる避難の呼びかけ。多くの国民が固唾をのんでその様子を見守ったことであろう。

こうした緊急会見を、我々はどのように受け止めるべきか。単なる災害情報として消費するのではなく、国家と国民のあり方を問う機会として捉えたい。

国家の危機管理能力の表れ

まず、この迅速かつ冷静な情報発信は、我が国の危機管理能力の高さを物語るものであり、率直に評価すべきである。観測された地震データに基づき、科学的知見を総動員して津波のリスクを算出し、国民の生命と財産を守るために警鐘を鳴らす。これは、国家がその最も重要な責務の一つである「国民の保護」を実践している姿に他ならない。

有事の際に、国民がパニックに陥ることなく、秩序を保って行動できるのは、こうした政府機関による信頼性の高い情報提供があってこそだ。国家の基盤が揺らぎかねない自然災害という国難に対し、冷静沈着に対処する姿は、成熟した国家の証左と言えよう。

「公助」の限界と「自助」「共助」の精神

しかし、我々はこの会見を「お上からの有り難いお達し」として、ただ受け身で聞いているだけで良いのだろうか。ここに、保守主義の観点から警鐘を鳴らしたい。

気象庁の呼びかけは、あくまで「公助」の第一歩である。だが、災害対応の基本は、まず「自助」―すなわち自らの身は自らで守ること―であり、次に「共助」―地域や隣人が互いに助け合うこと―である。公助は、その最後の砦に過ぎない。

津波注意報が発令されても、結果的に大きな被害が出ない「空振り」に終わることもある。その度に、「また大げさな」「オオカミ少年だ」といった油断や慢心が国民の間に生まれはしないか。こうした危機意識の麻痺こそが、国家の防災体制を内側から蝕む最も恐ろしい敵である。

「津波てんでんこ」という先人たちの重い教訓を、我々は忘れてはならない。これは、いざという時は他者を顧みず、各自てんでんばらばらに逃げろ、という冷たい言葉ではない。日頃から「自分の命は自分で守る」という覚悟を家族や地域で共有し、互いに信頼し合っているからこそ成り立つ、究極の「共助」の思想である。

気象庁の会見は、我々一人ひとりが、この「自助」と「共助」の精神を再確認し、自らの防災意識を問い直すための号砲と捉えるべきなのだ。

国家と国民が一体となるということ

メディアは、視聴率目当てにいたずらに不安を煽るのではなく、国民が冷静な判断を下すための正確な情報伝達に徹する責任がある。そして我々国民は、提供された情報を鵜呑みにするのではなく、自らの住む地域のハザードマップを確認し、避難経路を家族と話し合い、具体的な行動計画を持つという当事者意識が求められる。

気象庁の緊急会見は、単なる情報伝達の場ではない。それは、自然の猛威という共通の脅威に対し、国家と国民が一体となって立ち向かうための儀式であり、覚悟を新たにするための合図である。

この国の歴史は、幾多の災害を乗り越えてきた先人たちの知恵と努力の上に成り立っている。その歴史を受け継ぐ者として、我々は日頃からの備えを怠らず、いざという時には冷静に行動する。その国民一人ひとりの確固たる意志こそが、真の国力となることを、改めて肝に銘じたい。

————-

ソース