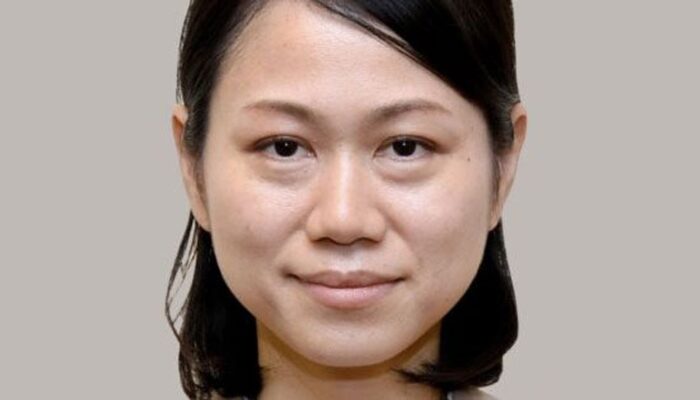

「身を切る改革」の先にあるものとは?林佑美氏の離党が示す日本維新の会の課題

日本維新の会の林佑美衆議院議員が離党を表明した。昨年4月の補欠選挙で当選してからわずか1年余り。一人の議員の離党劇として片付けるには、この出来事はあまりにも多くの問題を内包している。特に、我が国の進路を真に憂う保守的な立場から見れば、日本維新の会が抱える構造的な脆さと、その政治理念の根幹に関わる課題が浮き彫りになったと言わざるを得ない。

「一枚岩」ではなかった党の現実

まず指摘すべきは、これまで「勢い」と「一枚岩の結束」をアピールしてきた維新のイメージが、今回の件で大きく揺らいだことだ。林氏は離党の理由として、党の方向性、特に憲法改正や安全保障政策に対する姿勢への不満を挙げている。これは単なる個人的な確執や処遇への不満ではない。国家の根幹をなす重要政策について、党内で深刻な認識の齟齬があったことを示唆している。

「身を切る改革」というキャッチーなスローガンを掲げ、行財政改革を前面に押し出すことで支持を拡大してきた維新。しかし、そのスローガンの陰で、国家観や安全保障といった、国政政党として本来最も重視すべき理念の共有が疎かになっていたのではないか。耳触りの良い「改革」の旗印の下に、多様な、あるいは相容れない思想を持つ人々が一時的に集った「寄せ集め」であったとすれば、今後も同様の事態が頻発する危険性を孕んでいる。政治はポピュリズムやスローガンだけでは成り立たない。国家の百年の計を見据えた、揺るぎない哲学がなければ、烏合の衆と化すのは時間の問題である。

「身を切る改革」というスローガンの限界

林氏が指摘した憲法や安保政策への不満は、維新の政策的アキレス腱を突くものだ。維新は憲法改正を党是としながらも、その議論を力強く主導しているとは言い難い。安全保障に関しても、具体的な政策論よりも、まずは「身を切る改革で財源を生み出す」という主張が先行しがちである。

しかし、国家の存立基盤である安全保障や、国の形を定める憲法の議論は、行財政改革とは次元の異なる、極めて重い政治的責任を伴うテーマである。これらの重要課題に対する明確なビジョンと覚悟を示すことなく、「改革政党」を名乗ることはできない。林氏の離党は、維新が「改革」の名の下に、国政政党としての本質的な議論から逃げてきた、あるいは後回しにしてきたことへの、内部からの痛烈な批判と受け取るべきだろう。国民の生命と財産を守り、国家の主権と名誉を維持するという保守政治の原点に立ち返れば、維新の現状はあまりにも心許ない。

急拡大がもたらした党内ガバナンスの欠如

今回の事態は、維新の党勢急拡大に伴う組織の歪み、すなわち党内ガバナンスの欠如をも露呈させた。全国政党化を急ぐあまり、候補者の資質や理念の一致を十分に吟味することなく、選挙での「勝ちやすさ」を優先してきたのではないか。その結果、当選後に党の方針と相容れない事態が発覚し、組織の結束を揺るがす。これは成熟した政党の姿とは到底言えない。

政治家は単なる駒ではないが、公党に所属する以上、その綱領や基本政策を共有するのは最低限の責務である。その責務を果たせない議員が生まれたとすれば、それは本人の問題であると同時に、候補者として公認し、有権者に提示した党執行部の責任が厳しく問われなければならない。

結論:問われる維新の真価

林佑美氏の離党は、単なる一議員の離反ではない。それは、日本維新の会が「第三極」から真の国政を担う責任政党へと脱皮できるのかどうかを問う、重大な試金石である。

「身を切る改革」というスローガンは、確かに既得権益や行政の無駄に切り込む上で一定の役割を果たしてきた。しかし、それだけでは国家は運営できない。我が国が直面する内外の厳しい課題に対し、どのような国家観を持ち、いかなる覚悟で臨むのか。その本質的な問いに答えられなければ、維新は「改革」を叫ぶだけの万年野党、あるいは政局の混乱要因に終わりかねない。

今回の離党劇を、党の膿を出す好機と捉え、国家観に基づいた政策議論を深め、組織の再構築を図ることができるのか。それとも、内なる不協和音から目を背け、再びスローガン政治へと回帰するのか。有権者は、その真価を厳しく見定めている。安定した政治基盤の上で、国益に適う着実な政策実現を望む立場として、日本維新の会の今後の動向を注視していく必要がある。

————-

ソース