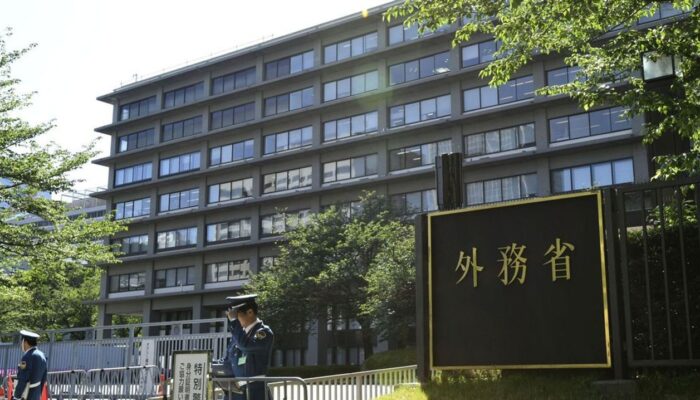

「120点」の自己採点に異議あり!岸田訪米、保守の視点から見る光と影

岸田文雄総理の国賓待遇での訪米が、メディアで華々しく報じられている。日米同盟は「グローバル・パートナーシップ」へと深化し、安全保障から経済、宇宙開発に至るまで、幅広い分野での協力が約束された。官邸幹部は満面の笑みで「120点」と自画自賛しているという。

しかし、我々はこの熱狂を手放しで受け入れて良いのだろうか。国家の主権、国益、そして自主防衛の精神という、保守の揺るぎない視座から今回の首脳外交を冷静に検証する時、その楽観的な自己評価の裏に潜む、看過できぬ影が浮かび上がってくる。

評価すべき「光」の部分 ― 対中抑止の明確化

まず、評価すべき点を認めねばならない。覇権主義的な動きを隠さない中国共産党の脅威が日増しに高まる中、日米がかつてなく強固な同盟関係を世界に示したことの意義は大きい。

自衛隊と米軍の指揮統制の連携を強化し、防衛装備品の共同開発・生産を進めるという合意は、台湾有事や尖閣諸島を巡る不測の事態への抑止力を高める上で、具体的な一歩と言えるだろう。日本の首相が米国議会で演説し、自由と民主主義の価値を共有する同盟の重要性を訴えたこと自体は、国威の発揚という側面において評価されてしかるべきだ。これらを成果として認めない者はいないだろう。

見過ごせぬ「影」の部分 ― 失われる日本の主体性

だが、問題はその中身である。「同盟深化」という耳触りの良い言葉の裏で、日本は一体何を差し出し、何を失おうとしているのか。

第一に、日本の主体性、すなわち主権のさらなる形骸化である。自衛隊と米軍の「シームレスな連携」は、聞こえは良いが、実態は自衛隊が米軍のグローバルな戦略の中に、より深く組み込まれることを意味する。これは、有事の際に日本の独自の判断が制約され、米国の都合で自衛隊が動かされる危険性を飛躍的に高めるものだ。

「矛」である米軍と「盾」である自衛隊という、かつてのいびつな関係性が是正されるどころか、「グローバル・パートナー」という美名の下、日本の国益とは直接関係のない地球の裏側の紛争にまで、日本が巻き込まれる道を開きかねない。これでは、独立国家としての意思決定権を米国に明け渡すに等しい。

第二に、自主防衛への気概の欠如である。真の保守派が目指すべきは、米国への依存を深めることではなく、自らの国は自らの手で守り抜くという気概と能力を持つことだ。今回の合意は、米国製の高額な装備品(トマホーク等)の購入をさらに加速させ、日本の防衛を「米国頼み」にする構造を固定化させるものだ。

本来であれば、この機に憲法改正の議論を本格化させ、日本が真の独立国家として自衛権を十全に行使できる体制を築くべきである。しかし、岸田政権からはその覚悟も気概も感じられない。耳障りの良い「同盟強化」の陰で、国家存立の根幹である自主防衛の議論が置き去りにされている現状を、我々は断じて許容できない。

第三に、国民負担への無責任さである。防衛費の倍増という威勢の良い目標を掲げたは良いが、その財源は曖昧なままだ。米国からの装備品購入や共同開発への拠出は、青天井で日本の財政を圧迫するだろう。そのツケは、いずれ増税という形で国民に回ってくる。国を守る崇高な目的のために、なぜ安易な増税や国債に頼らねばならないのか。行財政改革という痛みを伴う努力を怠り、外交の「成果」を理由に国民へ負担を強いるのであれば、それは本末転倒である。

結論 ― 浮かれてはならない

岸田総理の訪米は、外交儀礼上は成功だったのかもしれない。しかし、その実質を国益という観点から厳しく吟味すれば、「120点」という評価は、政権浮揚を狙ったプロパガンダに過ぎないことがわかる。

日米同盟が重要であることは論を俟たない。だが、それはあくまで日本の国益を守るための手段であって、目的ではない。米国への過度な依存と引き換えに、国家の主体性を売り渡し、自主防衛の気概を忘れ、将来世代にツケを回すような外交を、断じて「成功」と呼ぶことはできない。

我々国民は、メディアの祝祭ムードに惑わされることなく、この日米合意がもたらす真のコストとリスクを直視する必要がある。そして、政府に対し、対米追従ではない、真に主体的で国益に資する国家戦略を求めていかなければならない。官邸の自己満足な採点に騙されては、国家の未来を誤る。

————-

ソース