猛暑報道に思う。我々が忘れてはならない日本の知恵と現実

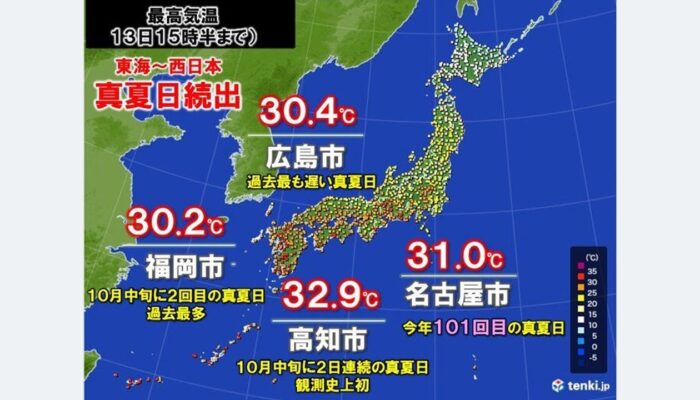

連日、テレビや新聞は「観測史上初」「異例の暑さ」といった言葉で猛暑の到来を告げています。確かに、今年の夏は体にこたえる厳しい暑さであることに間違いありません。熱中症対策が欠かせないことも事実です。

しかし、こうした報道に接するたびに、我々は一度立ち止まり、冷静な視点を持つ必要があるのではないでしょうか。メディアが危機感を煽ることに終始し、本質的な議論から目を逸らさせてはいないでしょうか。

「異例」という言葉の危うさ

まず、「異例」や「観測史上」という言葉について考えてみましょう。日本の気象観測の歴史は、長く見積もっても150年程度です。数千年、数万年という地球の気候変動のサイクルから見れば、それはほんの一瞬に過ぎません。過去の文献を紐解けば、都が焦熱地獄と化した平安時代の記録や、江戸時代の大飢饉を引き起こした天候不順など、現代の我々が想像する以上に過酷な気候変動に、先人たちが耐えてきた歴史が浮かび上がってきます。

もちろん、近年の気温上昇傾向を無視するわけではありません。しかし、それを短絡的に「人類の活動による未曾有の危機」と断じ、過度な脱炭素政策や経済活動の制限に突き進むことこそ、現代社会にとっての真のリスクではないでしょうか。

扇動的な報道がもたらすもの

猛暑を「気候変動の脅威」の象徴として繰り返し報道することは、一種の社会的なヒステリーを生み出しかねません。それは、冷静なエネルギー政策の議論を妨げます。例えば、この酷暑の中、我々の命を守るエアコンを稼働させているのは、安定した電力供給があってこそです。天候に左右される不安定な再生可能エネルギーに過度に依存するのではなく、原子力を含む多様なエネルギー源を確保し、国力と国民生活の基盤である電力を盤石にすることこそ、現実的な国家の危機管理と言えるでしょう。

メディアは、暑さの危険性を訴える一方で、その電力をどう安定的に確保するかという、国家の根幹に関わる議論を深めているでしょうか。むしろ、気候変動という「物語」に乗り、特定のイデオロギーを推し進めるための道具として、猛暑を利用している側面はないでしょうか。

我々が立ち返るべき日本の強み

我々日本人は、この蒸し暑い夏と長年付き合ってきた民族です。そこには、現代人が忘れかけている知恵と工夫が数多く存在します。

打ち水で涼を呼び、風鈴の音に涼を感じる感性。すだれやよしずで日差しを和らげ、風通しの良い家屋で暮らす工夫。これらは、単なるノスタルジーではありません。自然と共生し、その厳しさを受け入れ、しなやかに乗り越えてきた日本人の精神性の表れです。

もちろん、現代においてエアコンをはじめとする科学技術の恩恵を否定するものではありません。むしろ、世界最高水準の省エネ技術を誇る日本のエアコンは、快適さと環境負荷低減を両立させる、我が国の誇るべき「実用的な解決策」です。

重要なのは、過度な悲観論や扇動に流されることなく、現実に目を向けることです。個々人が健康管理に万全を期す。国は、国民の生命と財産を守るため、いかなる状況でも揺るがないエネルギーインフラを堅持する。そして、先人たちの知恵に学びながら、我が国の優れた技術力でこの困難を乗り越えていく。

夏の暑さは、毎年訪れる自然の摂理です。その厳しさに謙虚に向き合いながらも、冷静さと強靭さ、そして現実的な視点を失わないこと。それこそが、この国に生きる我々に今、求められている姿勢ではないでしょうか。

————-

ソース