【保守の視点】「高市総裁・鈴木幹事長」案を読み解く ― 安定か、それとも変革への布石か

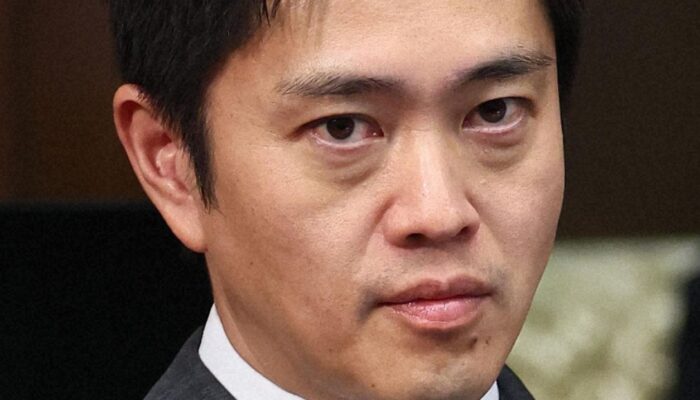

次期総裁選をにらみ、高市早苗氏が総裁に就任した場合、幹事長に鈴木俊一財務大臣を起用する意向であるとの報道が流れた。この一報に、多くの保守層は驚きと共に、その真意を測りかねているのではないだろうか。

「戦う保守」の旗手である高市氏と、宏池会系の重鎮であり、財務省の意向を体現する財政規律派の鈴木氏。その政治信条や政策アプローチは、水と油と言っても過言ではない。この異色の組み合わせは、何を意味するのか。保守の観点から、この人事案の持つ意味を深掘りしてみたい。

評価すべき点:現実主義的な「挙党態勢」の構築

まず評価すべきは、高市氏の現実的な政局観である。彼女が「安倍イズムの継承者」として保守層から絶大な支持を得ている一方で、党内における基盤が脆弱であることは誰もが知る事実だ。総理総裁として、憲法改正や防衛力の抜本的強化といった国家の根幹に関わる大事業を成し遂げるには、党内の安定が不可欠となる。

その点において、麻生派に所属し、岸田政権で財務大臣を務める鈴木氏の起用は、党内融和と「挙党態勢」の構築に向けた極めて巧みな一手と言える。最大派閥の安倍派(清和会)や第2派閥の麻生派(志公会)との連携を確実なものとし、政権運営を安定させる狙いがあろう。これは、単なる理想論に終わらない、権力の中枢を担う者としてのリアリズムの表れであり、高く評価できる。

また、党運営の要である幹事長に、実務能力に長けた安定感のある重鎮を据えることで、高市氏自身は総理大臣として、安全保障や経済安全保障といった重要政策に専念できるという「役割分担」の意図も見て取れる。これは、安倍元総理が二階俊博氏のような党人派を幹事長に据え、官邸主導で政策を推進した成功体験にも通じるものがある。

懸念される点:政策の「ねじれ」と改革の停滞

しかし、この人事案には手放しで喜べない大きな懸念も存在する。それは、政権のエンジンとなるべき総裁と幹事長の間で、根本的な政策の方向性に「ねじれ」が生じる危険性である。

高市氏が掲げる「サナエノミクス」の柱は、プライマリーバランス黒字化目標を一時凍結してでも、大胆な財政出動によって国を守り、国民の所得を増やすという積極財政路線だ。これは、デフレからの完全脱却と国家の強靭化を目指す、保守本来の経済観に沿うものである。

一方、鈴木氏は財務大臣として、一貫して財政規律を重視する姿勢を崩していない。彼の背後には、緊縮財政を至上命題とする財務省の影がちらつく。このような人物が党の財政・政策運営を司る幹事長に就任すれば、高市氏が目指す大胆な経済政策に、党の内部から強力なブレーキがかかることは想像に難くない。

憲法改正についても同様だ。宏池会系の政治家は、伝統的に改憲には慎重な姿勢を取ることが多い。国民の機運を盛り上げ、党一丸となってこの歴史的事業に邁進すべき時に、幹事長が消極的な姿勢に終始すれば、改革のエネルギーは大きく削がれてしまうだろう。

結論:真価が問われる高市氏の指導力

この「高市総裁・鈴木幹事長」案は、政権安定という「守り」の側面と、政策の停滞という「リスク」の側面を併せ持つ、諸刃の剣である。

我々保守派が期待するのは、これが単なる派閥均衡のための「バランス人事」に終わることではない。鈴木氏という重石をあえて党務の要に据えることで、党内の雑音を封じ込め、その安定した基盤の上で、高市総裁が官邸から強力なリーダーシップを発揮し、自らの信じる国家観を政策として断行していく。―――そのような深謀遠慮に基づいた戦略であることを切に願う。

もしこの人事が実現すれば、高市氏の真の指導力が問われることになる。党内の抵抗勢力や、財務省をはじめとする官僚機構を抑え込み、自らの政策を実現できるのか。それとも、党内融和の名の下に、その鋭い牙が丸められてしまうのか。

この人事案は、高市氏が単なる「保守のアイドル」なのか、それとも国家を導くことのできる真の「宰相」なのかを見極める、最初のリトマス試験紙となるだろう。我々は、期待と一抹の不安を抱きながら、その動向を固唾を飲んで見守っていきたい。

————-

ソース