【憂国の論点】瑞穂の国を忘れたか。総裁選「コメ政策」の空虚さに物申す

自民党総裁選が本格化し、次期宰相候補たちの舌戦が繰り広げられている。外交、安全保障、経済政策――。国の未来を左右する重要なテーマが並ぶが、その議論を聞くにつけ、私は深い憂慮を禁じ得ない。それは、我が国の存立の根幹をなす「食」、とりわけ日本の象徴である「米」を巡る政策論議が、驚くほど具体性を欠き、空虚なスローガンに終始しているからだ。

「総裁選 コメ政策巡り具体性欠く」という一部報道の指摘は、まさに的を射ている。しかし、これは単なる政策の一分野の不備ではない。国家の根幹を揺るがしかねない、指導者たちの危機感の欠如そのものである。

食料安保を軽視する者に、国を任せられるか

保守を自認する者として、まず問いたい。国家の独立とは何か。それは自国の領土と国民を、自らの力で守り抜く意志と能力に他ならない。そして、その最も基本的な要素が「食料」であることは論を俟たない。

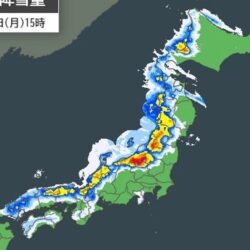

ウクライナ紛争による穀物供給の混乱、世界的な異常気象、そしていつ起きるやもしれぬ台湾有事。グローバル化の時代は終わりを告げ、世界は再び「力」が支配するブロック経済の時代に突入しようとしている。このような状況下で、主食である米の自給すらおぼつかない国に、真の独立などあり得るだろうか。

「金を出せば世界から買える」という平和ボケした発想は、もはや通用しない。いざという時、他国が我が国に優先して食料を売ってくれる保証などどこにもない。食料は、外交カードであり、武器なのだ。

にもかかわらず、候補者たちの口から語られるのは「農業者の所得向上」や「輸出の拡大」といった、平時を前提とした経済論ばかりである。国家存亡の危機に際して、国民の腹をどう満たすのか。戦略的な備蓄米の在り方、休耕田の迅速な再稼働計画、肥料や燃料の国産化・安定確保など、有事を想定した具体的な食料安全保障戦略こそ、今、語られるべきではないのか。その覚悟が見えない候補者に、国家のかじ取りを任せることは断じてできない。

「強い農業」の美名の下、失われる日本の原風景

次に、米作りが持つ文化的・精神的価値についてである。

千数百年以上にわたり、我々の祖先は、この国の気候風土に適した稲作を中心に、世界に類を見ない豊かな文化と共同体を育んできた。春には田植えをし、秋には黄金色の稲穂に感謝する。その営みの中で育まれた勤勉さ、協調性、自然への畏敬の念こそ、日本人の精神性の根幹をなすものではなかったか。

棚田が織りなす美しい田園風景は、単なる景色ではない。それは、先人たちが血と汗で築き上げ、守り抜いてきた「国体」そのものである。しかし今、安易な減反政策と後継者不足によって、その美しい国土は至る所で荒廃しつつある。

候補者たちは「スマート農業」や「大規模化による効率化」を口にするが、それは日本の農業のごく一部の姿でしかない。中山間地の小さな田畑を守り、農村共同体を維持していくことこそ、国土強靭化の観点からも重要であるはずだ。効率やコストといった無味乾燥な指標だけで農業を語ることは、我々が守るべき伝統と文化を切り捨てるに等しい暴挙である。

我々が求めるのは、単に「強い農業経営者」を育てることではない。たとえ非効率であっても、この国の隅々で黙々と田畑を耕し、国土と共同体を守っている農家の方々を支え、その営みが次世代に受け継がれていくための国家的なビジョンである。

覚悟なきリーダーに、未来はない

結局のところ、コメ政策の具体性の欠如は、候補者たちがこの国をどういう国にしたいのか、その国家観が欠如していることの証左に他ならない。

目先の票や業界団体の顔色を窺い、耳障りの良い言葉を並べるだけでは、国難は乗り越えられない。次期総理・総裁となる者には、国家百年の計を見据え、時には痛みを伴う改革も断行し、我が国の食料主権と、世界に誇るべき瑞穂の国の伝統を守り抜くという、断固たる「覚悟」が求められる。

国民よ、今こそ目を覚ますべきだ。抽象的な公約に惑わされることなく、この国の根幹をどう守るのか、その一点において候補者たちの資質を厳しく見極めようではないか。食と農を軽んじる国に、未来はないのだから。

————-

ソース